ブドウの生育サイクルと栽培作業のなぜ 剪定

質のいいワインを造るには質のいいブドウを育てる必要があります。

ブドウの習性をよく理解したうえでより健全な果実を実らせるために

必要な作業があります。

ブドウはつる科の植物。沢山の枝葉をのばし、より多くの果実を実らせようとします。

ただし、育成が進みすぎては栄養素が十分に行き渡らずに果実の質が落ちてしまいます。そこには人間の管理が必要です。ㅤ

ブドウ樹をより健全で質のいい果実を実らせるための管理が「剪定」です。

今日は「剪定」について学んでみましょう。

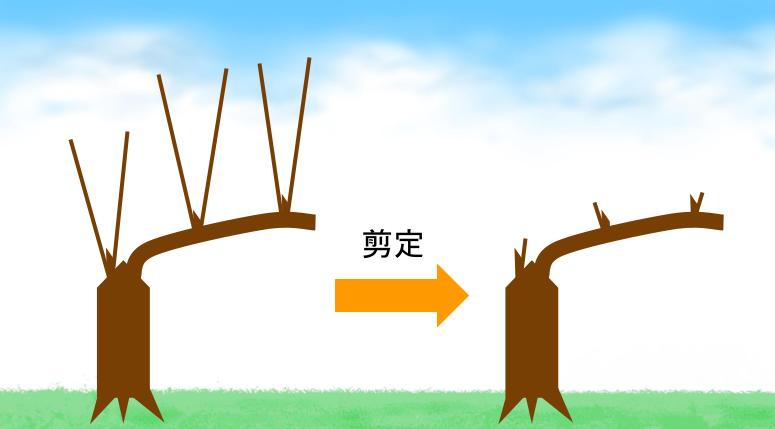

ブドウ樹の剪定とは

ワイン用ブドウ樹の剪定とは収穫量を適正にコントロールする目的があります。

具体的には伸びすぎた枝を切ったり、芽数を整えたりします。

剪定には目的に応じた2つの種類があります。

ㅤ

冬季剪定(休眠期剪定)

ブドウの収穫後の11月〜3月の休眠期に行う剪定。梢(枝)を切り落としてブドウ樹の形状を仕立てます。

今後の収穫される量を左右する大事な作業。

ヨーロッパなどの旧世界では専門の職人がいるほどで、主に2種類の剪定があります。

- 梢を短く残す短梢剪定

- 梢を長く残す長梢剪定

冬季の剪定では収穫後のブドウ樹の葉が完全に落ちてから行います。

ブドウ樹は幹内に樹液がめぐり枝や葉に栄養素を届けて成長し、葉が落ちると休眠期にはいり樹液の循環がとまります。

つまりブドウ樹が眠っている状態です。

ㅤ

完全に休眠期にはいっていないブドウ樹を剪定すると、切り落とした部分の修復をしようと樹液を切断部に届けようとします。

そうすると限りある樹液の力を使うことになり、樹勢がおとろえてしまいます。

眠っているブドウ樹をたたき起こすようなものでブドウの育成サイクルが乱れてうまく結実しなくなってしまいます。剪定の時期も重要なのですね。

ㅤ

夏季剪定(育成期剪定)

夏季のブドウ樹育成期では樹液は若い枝や葉に循環していく性質があります。

この時期の剪定は伸びすぎた枝や葉を切り落とし、果実に適切な栄養素をまわりやすくする目的があります。

又、病気を防いだり収穫量を調整する目的で、ある程度果房が成長してくると余分な葉を取り除いたり、余分な果房を取り除いたりします。

ㅤ

夏季剪定はどこを切る?

夏季のブドウ樹は結実していたり、葉や枝がある程度成長をしていたりしています。

夏季剪定ではブドウ果実に十分な栄養素をまわりやすくする為に、伸びすぎた部分を切り落とす「摘心」。

重なった葉や果房への風通しをよくさせる「摘葉」。

熟成度をあげるために余分な果房を取り除く「摘房」があります。

ㅤ

摘芯

ブドウは茎の先端(芯)を優先的に育てる習性があるため、ここをカットすることで果実に栄養素をまわりやすくしていきます。

光合成の必要や果実にあたる日差しを考慮して切る高さは決めていきます。

ㅤ

摘葉ㅤ

もともとは収穫の作業効率を上げるために葉を取り除いていましたが

近年の研究で、もっと早い段階で摘葉をすると果実の質が向上することがわかりました。ㅤ

まだ結実していない成長が未熟な場合は花や果実の房を覆っているあたり数枚、葉を取り除きます。

これは早い段階から日光に慣れさせる目的があります。日差しが強くなる前に日光にさらすことで日照りやけに強い果粒をつくることができます。

ㅤ

また、風通しをよくして病気を防ぐ役割もあります。

果粒がおおきくなり色づき始める頃になると葉も大きく成長して非常に風通しが悪くなります。この時期の摘葉は大胆に果実まわりすべての葉を取り除く生産者もいます。

これにより葉の数が減る十分な光合成ができなくなるので摘芯の位置を上げるなどの工夫が必要となります。

摘房

摘房とは実りすぎた果房をある程度まで減らす作業です。1房毎の凝縮感をあげる目的があります。よりよいブドウを育てる大切な作業です。

果実が緑色のうちに摘み取るのでグリーンハーヴェストとも呼ばれ、造るワインやブドウの品種によって残す果房の数は変わります。

判断には熟練された経験が必要。バランスが大事な作業です。

ㅤ

土地の気候や品種によって切り方も変わるのか

ㅤ

健全なブドウを育てる為に冬季剪定でブドウ樹の仕立てをしますが品種や土地の気候によって違いがあります。

樹勢の弱い品種は短梢剪定向きで、強い品種は長梢剪定向きと言えます。ただこれはブドウ育成の技術や時代の変化によって変化。

造り手の考えによってチョイスをしていると言っていいでしょう。ここでは代表的な剪定による仕立てをご紹介します。

ㅤ

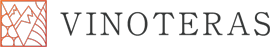

ゴブレ式

主に地中海沿岸で使われている短梢剪定の仕立て方です。フランス南部、スペイン、ポルトガル、イタリアなど。ニューワールドでは南アフリカなどでよくみられます。

主となる幹を太く低くしてそこからいくつかの梢がでている仕立て方。

見た目は人の手のような形になります。

ㅤ

ブドウが育成すると上部の葉が生い茂りブドウ果房を強い日差しから守ってくれるので

温暖な地域で古くから取り入れられています。

ワイヤーなどを使わなくてもいいシンプルな仕立てですが1株の面積がひろがり

機械などを使用しにくい面もあります。

ㅤ

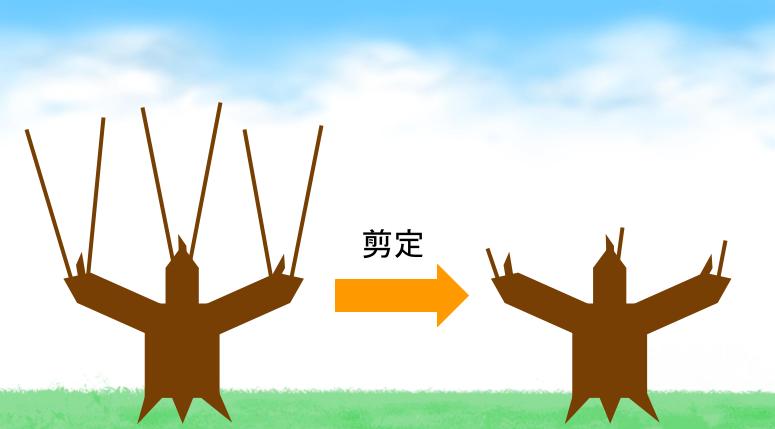

ギョイヨ式(サンプルまたはドゥーブル)

ヨーロッパのフランスを中心に世界的に広く普及している形です。

ㅤブルゴーニュでは主幹から母枝が1本でギョイヨ・サンプル。

ボルドーでは主幹から母枝が2本双方向に伸びているギョイヨ・ドゥーブルが主流。

ㅤ

樹勢の弱い品種でも収穫量を増やせる仕立てで、ブドウ樹を整列でき

畝の間にトラクターがとおれるスペースを確保できるので作業効率があがります。

ただし毎年あたらしい新梢を母枝とするので細くなり機械収穫などには向いていない方式。

ㅤ

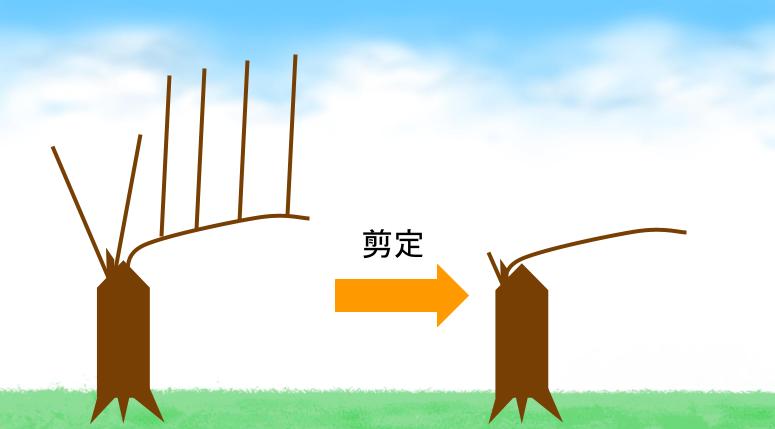

コルドン・ド・ロワイヤ式

ヨーロッパのフランスを中心に採用されている方式。主幹から腕枝を伸ばし短梢を残す剪定方法です。

ㅤ腕枝を十分な太さになるまで育てる必要があり、最初は長梢剪定のギョイヨ式でスタートして、後に短梢剪定のコルドン・ド・ロワイヤ式になります。

幹が太く安定しているので機械での収穫がしやすい方式。

腕枝が安定すると剪定がしやすいという利点があります。

ㅤ

まとめㅤ

剪定は良質のブドウを栽培する上でかかせない育成工程です。

畑の剪定をみればワイナリーのレベルがわかるとも言われ、造り手によってその考え方は様々です。本日ご紹介した方式もほんの一部です。

調べてみると本当に奥の深い剪定。言葉で表すのはむずかしく、経験と感性が必要な作業のようです。造り手がブドウと対峙していいワインが生まれるのですね。

ㅤ

ㅤ

ライター 鎌田 陽(かまだ ひかる)

元ホテルマン。レストランを中心にソムリエとして勤務。ワインに関わって約10年、メーカーズディナーなどのイベントを企画・開催「ワインは人を幸せにする飲み物」をモットーにフリーランスライターとして活動中!